前回の記事はこちら。

最終日

11月7日。二泊三日の岩手旅行の最終日。

最後にどこへ行きたいかを悶々と考えた結果、前日時間切れで行けなかった〈岩手県立美術館〉に行くことにした。旅ルーティンの一つ『旅先ではその土地の博物館や史跡や美術館に行く』をやっぱり果たしたかった。

盛岡へ発つ前に、折角なので一ノ関駅のほど近くにある〈世嬉の一酒造〉(せきのいち酒造)に行った。

この酒造は100年前に創業されて、二度の水害や戦争、東日本大震災でも影響を受けたが、その度に何度も復興し現在は日本酒と地ビールを作っている。

こちらでは以前お祝いにお酒を贈ってくださった方へのお礼として、岩手の山椒を使った地ビールを買った。

本当は日本酒大好きだし自分用にも買いたかったけれど、断酒したので涙を飲んで我慢した。でも酒麹の少し甘い香りが蔵に漂っていて正直後ろ髪を引かれた。水の美味しい土地で作られるお酒は絶対に美味しいだろうな。

敷地内には〈酒の民俗文化博物館〉や、一関にゆかりがある文学者たちの原稿を展示した資料館やレストランもあった。次来るときはその文化史も料理も味わいたい。

旅の終着点

午後2時過ぎ〈岩手県立美術館〉に着いた。

博物館や美術館はあくまでも収蔵品を引き立たせる名脇役である必要がある。岩手県立美術館は一見静かで無機質に感じる。でも日の入り方や建材をつぶさに見ていくと、それぞれが適材適所に配置されていて、正に「アートを魅せるための美しい箱」だった。触ると冷たくて少しざらつきを感じる砂壁のような箇所もあれば、漆喰の美しい白壁もあり、コンクリートに至っては見たことのない模様だったので後から調べたところ、わざわざ杉の焼板をコンクリートが固まる前に押し当てて木目模様のテクスチャーを付けたそう。推測だけど「木と組み合わせた時の調和を考えて施したのかな」と。

豪奢な建築物も好きだけれど、私は自分の役割を全うするためなら裏方にもなれる建築物が大好き。

この美術館は後者で、もしかしたら今まで行った美術館の中で一番好きかもしれない。建物の主役は建物じゃなく、あくまでもそこに住まう人や利用する人やモノのための存在だという個人的に考えているから。この辺りは私自身が民藝的思想が強いためだと思う。

※民藝については長くなるので気になる方はこちらをご覧ください。

民藝とは何か|日本民藝協会

訪問した日の企画展は染色家・柚木沙弥郎(ゆのき・さみろう)の「永遠のいま」が開催されていた。

私の分野で言うと、漆はどうしても出せる色に制限がある。だからこそ型染の色鮮やかさや、柚木氏の伸びやかで自由な作風は、見ているだけで心が躍った。型染以外にも立体作品、絵本挿絵、プロダクトデザインにドローイング。晩年は『いつでも思いついた時にコラージュができるように』と枕元にハサミとお気に入りの包装紙や色紙を置いていたそう。そのエピソードが印象的で「心の底から作ることが楽しくて仕方ないタイプの人だったんだな」と、会ったことないのに親近感を覚えた。

ちなみに〈みなとみらいコレットマーレ〉の「DEAN&DELUCA」の壁に氏の作品が展示されているので近い内に観に行く。生涯現役でいてくれた先人たちの作品を見るといつも勇気付けられる。出会えて良かった。

生きるということ

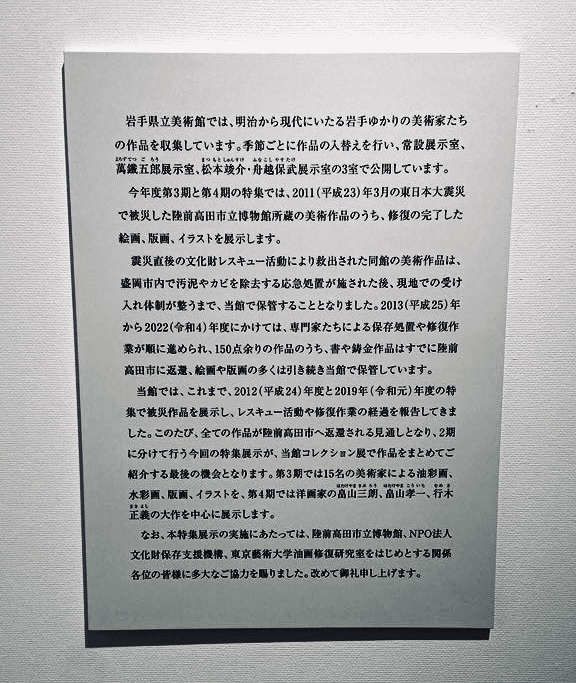

一方コレクション展では「特集:救出された絵画たち −陸前高田へ、まもなく帰郷(前編)−」が催されていた。

東日本大震災で被災した〈陸前高田市立博物館〉の美術作品の内、岩手県立美術館で預かっていた全ての作品の修復が終わり、陸前高田市に返還されることになったため、この場所でまとめて紹介する最後の機会というものだった。

正直この展示を見るまでは被災作品の存在を全く知らなかった。なのでこのキャプションを読んだとき、修復を終えた作品たちに対して「やっとお家に帰れるんだ、良かったね、今まで大変だったよね…でも皆さんのお陰で本当のお家に帰れるよ」と心の中でそう語りかけていた。

最終回へ続く。