天草巡りの朝

祈りの形を見いだした頃、「天草に見学に行きましょう」と言われた。天草。天草四郎ぐらいしか思いつかない程度には縁が無い。ただ、何やら天草中心に動き回っている若い方がいるらしい。折角だからと一緒についていくことになった。

朝早くから車に乗り込み、2時間半かけて、天草の道の駅に向かう。集合だけで2時間半である。九州のスケール感は、神奈川東京に閉じこもりがちな身には少し広すぎるようにすら感じる。

天野さんは自分からは喋りたがらない人だ。僕もそうなので、どうしたものか、と思いながら乗っていた。車に乗ってるだけの身で恐縮ながら、少し疲れを覚えていた。

集合場所の道の駅に着いて、眠気覚ましのコーヒーと饅頭を頬張っていると、米満さんという方がいらっしゃった。熊本の食材卸とイベント企画をしているそうだ。

目の光が強く、そして仄かに昏さを湛えている。若いようにも見え、経験豊富なようにも見える顔立ちだった。経験上、こういう人は味方にすると心強く、敵に回すと手強い。持てる限りの「物腰丁寧な若造」を演出し、とりあえず無害認定をしていただく。

一緒にうまい豆腐を買いに行こうとして、売ってなかったりなどをした後、また1時間ほど移動となった。九州は広すぎる。天野さんと米満さんは色々と情報交換をしていた。

鉄火場にいない僕には、その会話に入り込むことも難しかった。出来たのは精々、たまに気になったキーワードをメモしておくことぐらいだ。勿論これらは機密も含まれるので割愛する。

理想の塩を求めて

一人だけ置いてけぼりにされていた車が、海の側でおもむろに停まった。最初の目的地だそうだ。古ぼけた看板には「天草塩の会」と書かれている。写真に写ってない所には、看板などの端材が転がされており、少し怪しい雰囲気が漂っていた。

そこには一人のおばあさまが居た。なんでも一人でずっとここで天然塩を作り続けているという。といっても最初から一人ではなく、「理想の天然塩を作る」ことを目指した人たちが、なんだかんだ約30年前に天草にたどり着き、ここで塩作りを始めたのだとか。

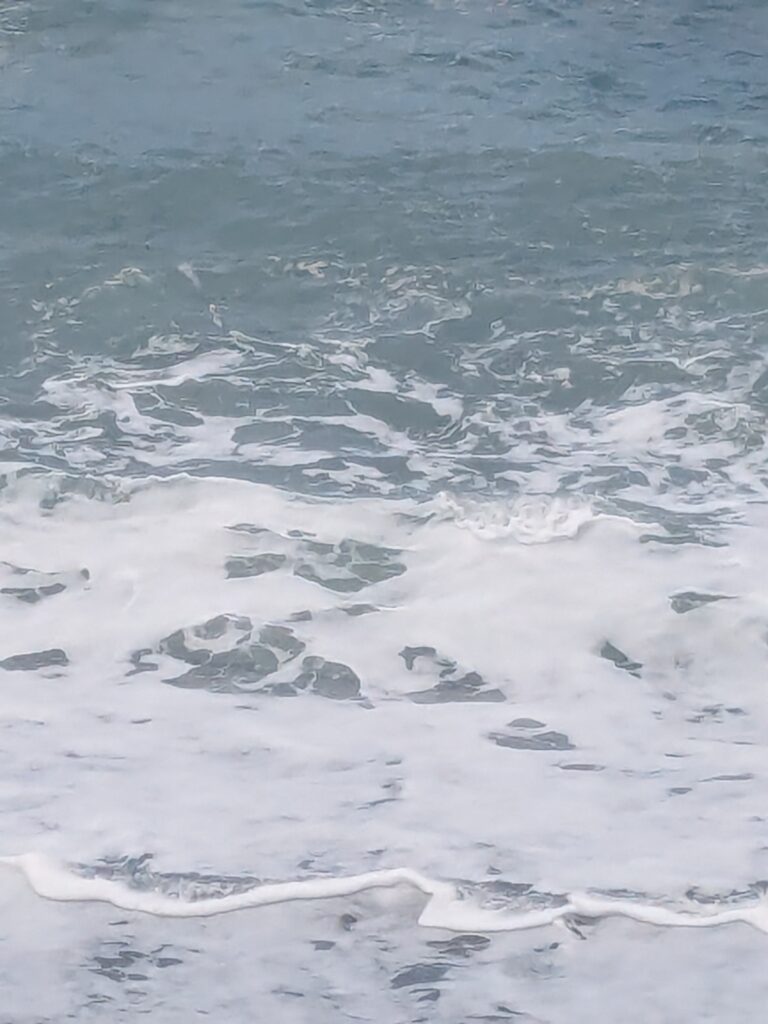

おばあさまの案内で設備を通り抜けた先は、絶景だった。遠目から見ても、海水が透き通っているように感じた。横浜や湘南で見た海は、もう少し蒼が強かった気がする。おばあさま曰く遠浅の海とのことだ。

海流の関係で水底に溜まったミネラルがかき混ぜられ、汲み取る海水にも豊富に含まれるのだとか。天草の特殊な地形に、「理想の塩」の条件が詰まってるのだろう。地理と海水の関係性でひと論文書けそうな程の苦労が察せる。

戻って設備を案内される。30年前に作られたこじんまりとした設備を、直しながら使っているそうだ。

簡素な作りのハウスは天日塩のためのものだ。濃縮された海水を更にじっくりと蒸発させるために、平らな桶に海水が広げられている。中はちょっとしたスチームサウナ状態だ。

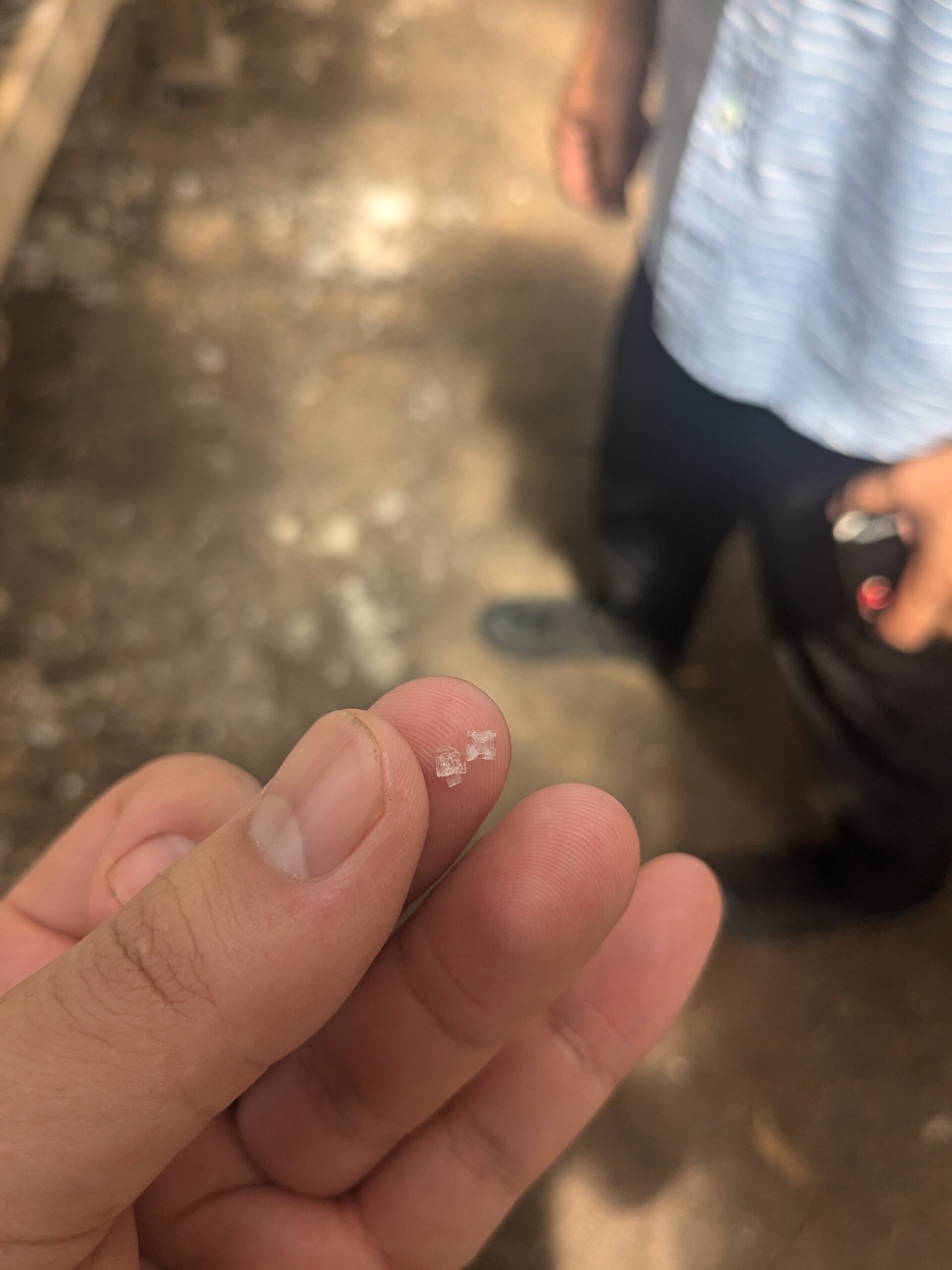

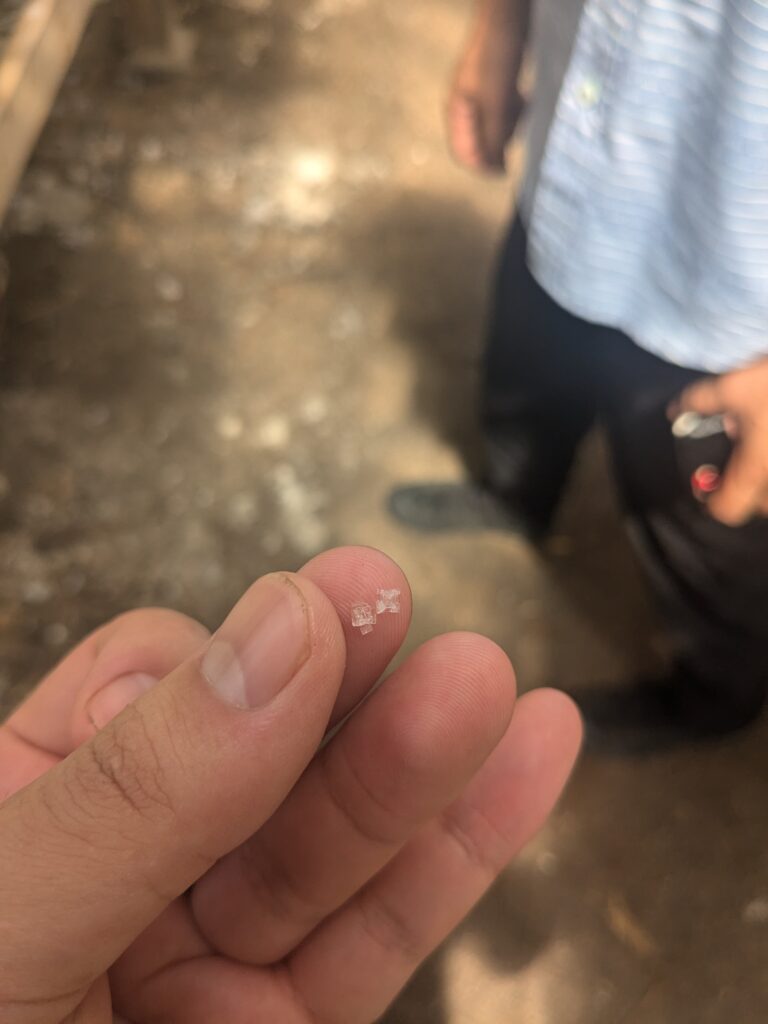

天日塩の結晶は非常に大きく、舐めると甘さを強く感じた。ミネラル分が多い証左だろう。手間がかかっている。

昔話をひとしきり聞いたあと、塩を買わせてもらった。一袋240gで470円だとか。正直すごい安いと思ってしまった。

いや、確かに相場はいいとこ1キロ1100円だ。それに比べたら1.5倍近くの値段になっている。あんまりにも高すぎても売れない。それはわかる。設備を広げるにも手間がかかるから広げるにも広げられない。それもわかる。

でも240gなんて、一人暮らしで自炊をなるべくやってたとしても1〜2ヶ月かけて使う量だ。でもこの甘さは、日常遣いで流していい体験ではない。いやでも毎日使いたいか。ううむ。とても悩ましい、応援するなら使い続けることしかない。

……と、ここまで考えて、はたと気づいた。

ここまで悩むのは、恋しているようなものではないか、と。

透き通った海の色。伝統ある塩釜。流れ着いた歴史。積み重ね続けた日々。

それらがこの塩に感動させ、恋させたのだ。

ここまでするのか。いや、ここまでしなくては。

極端な話、「スミー」や「TeaCross」と覚えられなくてもいいのかもしれないけれど。それでも「なんか美味かったあの紅茶屋」ぐらいには、感動を与えなければ。それをやるなら、結局「スミー」や「TeaCross」で感動を与えようとするほうが素直なので、そうするが。

手間をかけるべきところに手間をかける。そしてそれを、嫌味にならないよう、しかし忘れられないよう、しっかりと示し続ける。

TeaCrossで出している自家製ピクルス。そのマリネ液には天草塩の会の塩を使っている。小さじ1程度混ぜるたびに、あの大きな塩の結晶に思いを馳せるのだ。